第172回直木賞を受賞した伊与原新さん著「藍を継ぐ海」を読ませていただいた感想および読書記録です。本記事は、短編6作品のうち表題作「藍を継ぐ海」の感想をメインとしています。

登録は4ステップですが、失敗すると無料にならなかったり登録できません!失敗したくない方はこちら。

書籍情報と読書記録

著者紹介:伊与原新さん

作者は伊与原新(いよはらしん)さんです。

Wikipedia等の情報によると『伊与原新さんは、1972年、大阪生れ。神戸大学理学部卒業後、東京大学大学院理学系研究科で地球惑星科学を専攻し、博士課程修了。2010年「お台場アイランドベイビー」で第30回横溝正史ミステリ大賞を受賞し作家デビュー。2019年「月まで三キロ」で第38回新田次郎文学賞。2024年「宙わたる教室」はNHKでドラマ化。2025年「藍を継ぐ海」で第172回直木三十五賞を受賞。』とあります。

他の著書に『リケジョ!』『博物館のファントム』『磁極反転』『月まで三キロ』『八月の銀の雪』『オオルリ流星群』『宙わたる教室』など多数。

わたしは「博物館のファントム 箕作博士の事件簿」「月まで三キロ」「宙わたる教室」と「藍を継ぐ海」を読ませていただきました。いずれも科学と小説を融合させることをテーマの1つとしているような作品でした。

作品情報

単行本、文庫本

短篇5編を収めた短編集として、新潮社から単行本が2024年9月26日に刊行されました。

電子書籍

電子書籍はKindleほか各種電子書籍配信サイトにて購入できます。

オーディオブック

オーディオブックは2025年7月11日からオーディブルで配信開始。ナレーターは丹沢晃之さん、聴き放題対象作品です。単品購入もできます。

| 配信サイト | オーディブル |

| 著者 | 伊与原新 |

| ナレーター | 丹沢晃之 |

| 再生時間 | 9時間27分 |

| 配信日 | 2025/7/11 |

| 制作 | Audible Studios |

読書記録

2025年2月に「藍を継ぐ海」の単行本を貸していただき一読しました。

その後もう一度読みたくなって3月に電子書籍を購入し、何度か読みました。

オーディブルでも1度聴きました。

『藍を継ぐ海』のあらすじ

「藍を継ぐ海」は、2024年9月26日に新潮社から出版されています。

日本の各地方を舞台とした中短編5編の物語からなります。

- 夢化けの島(ゆめばけのしま)

- 狼犬ダイアリー(おおかみけんだいやりー)

- 祈りの破片(いのりのはへん)

- 星隕つ駅逓(ほしおつえきてい)

- 藍を継ぐ海(あいをつぐうみ)

「夢化けの島(ゆめばけのしま)」あらすじ

- 久保歩美(くぼあゆみ)…山口県の国立大学理学部地球科学科の助教。火成岩石学の研究者。32歳。研究のため見島に10年通っている。

- 三浦光平(みうらこうへい)…東京から見島土を探しに来た。30くらい。

陶芸の萩焼で有名な山口県が舞台。地質の研究のために萩市の見島に訪れていた久保歩美(くぼあゆみ)は、島に向かう船であやしげな男に出会う。男の名は三浦光平、島で萩焼の原料になる見島土を探していう。なぜ彼は見島土を探しているのか、何者なのか?興味をもった歩美はいつしか男の土探しに巻き込まれていく。

わたしはかつて、使いこんでいくと様々に変化していく「萩の七化け」に惹かれ、萩焼を習い登り窯の見学もさせてもらったりしたことがあります。そんな萩焼好きにはたまらない物語、非常に興味深く読みすすめました。

「狼犬ダイアリー(おおかみけんだいやりー)」あらすじ

- まひろ…東京のWeb制作会社を辞めて奈良県東吉野村に移住して間もない30歳の女性。

- 盛田拓巳…まひろが借りている家の大家の一人息子。小学三年生。

- ギンタ…盛田家の飼い犬。2歳の白い紀州犬。

- 綿貫先生…吉野町にある「わたぬき動物病院」の先生。50前くらい。

東京での仕事や人間関係がうまくいかずパニック障害となり、逃げるようにして奈良県東吉野村に移住したまひろ。Webデザイナーとして生計を立てようとしているが、現実は甘くない。近隣で絶滅したはずのニホンオオカミの目撃情報が絶えない中、まひろと小学生の拓巳はオオカミらしき動物を目撃する。ニホンオオカミはまだ現存するのか?その真実を追いかけていくうちに、負け犬のようだったまひろの人生に、希望の光が差し込んでいく。

平井和正氏のウルフガイシリーズに親しんできた身としては、狼の物語というだけで興味をそそられるものがありました。つらいことから逃げてきた弱さとそれと戦おうという強い思い、どちらにも共感できました。

「祈りの破片(いのりのはへん)」のあらすじ

長崎の長与町役場の都市計画課の住宅係の小寺のもとに「空き家から青白い光が出てる」という電話が入る。問題の空き家を調査していくうちに、小寺は想定外のものをみつけることになる。それはかつて長崎で起きた大きな悲劇と関係していた。

科学の使命、伝える、残すという強い意志に熱い感動を覚えました。

「星隕つ駅逓(ほしおつえきてい)」のあらすじ

北海道遠軽町が舞台の物語。北海道のどこかに隕石が落ちたといううわさを聞きつけた隕石捜索隊が町を訪れる中、涼子は隕石を見つける。しかしとある理由から、発見場所を偽って捜索隊に告げます。涼子が嘘をついた理由は、過疎化が進んで廃止が決まった郵便局で長年局長をしていた父のためであった。駅逓の歴史と宇宙へのロマンが交錯する。

地域の歴史、郵便の歴史、そして宇宙のロマンがつまった作品で、心が震えるような感動を味わえました。

「藍を継ぐ海(あいをつぐうみ)」のあらすじ

- 沙月(さつき)…徳島県阿須町の寂れた漁村に祖父と暮らす中学生(13歳)の少女。

- 未月(みつき)…沙月の姉。沙月の8歳上で父親が違う。4年前に東京に出ていった。

- 義雄(よしお)…沙月と未月の祖父。70歳。

- 沙月と未月の母…義雄の娘。沙月が1歳半のときに亡くなる。

- 佐和(さわ)…元小学校教師で74-75歳くらいの女性。ウミガメ監視員10年目。

- ティム…カナダのハイダ・グアイ島出身。ALTのために来日。

- 高島…阿須町役場地域振興課課長。

徳島県の寂れた田舎に祖父と暮らす中学生の沙月(さつき)は、ある夜、ひとりで堤防を乗り越え姫ケ浦海岸の砂浜に降りた。それは埋まっているアカウミガメの卵を掘り起こし、自分で孵化させるためだった。ポリバケツに隠し持ち去ろうとした直後、集落では見かけない青年にたどたどしい日本語で声を掛けられる。

何十年にわたり太平洋を回遊し生まれ故郷に帰ってくるアカウミガメを目の当たりにし、数百年先の未来に思いを馳せる。眼の前の現実と先の見えない未来に怯える少女の心を縛っていたものが、ウミガメとともに解き放たれていく様に共感しました。

「藍を継ぐ海」感想(ネタバレあり)

沙月と未月の姉妹

徳島の寂れた港町に祖父と暮らす13歳の沙月(さつき)は沙月はある夜、ウミガメ監視員のボランティアをしている佐和(さわ)にみつからないように、ウミガメの卵を掘り出し、自分の家に持ち帰る。これは違法行為だとわかった上で、どうしても自分の手で孵化させて自分の子ガメを海に放ちたかったのだ。

一方、沙月には4年前に東京に出ていった8歳離れた姉の未月(みつき)がいる。沙月と未月は父親が違う腹違いの姉妹だった。父親はおらず、母親は沙月が1歳半の頃に自殺同然で亡くなってからは、祖父の義雄が沙月と未月を引き取ったのだ。しかし沙月が9歳のときに、姉は幼い妹を置いて出ていってしまった。父も母も知らない9歳の少女にとって、姉という存在は母親の代わりのような大きな存在だっただろう。沙月の心の傷の深さは、両親がいるのが当たり前の環境で育ってきたわたしには、まったく計り知れない。

なぜウミガメで有名な地域に住んでいる中学生の女の子が、やってはいけないとわかっていてウミガメの卵を盗んだのか?この疑問を紐解くには沙月が抱えている心の傷と、姉に対する複雑な思いが鍵となってくる。

ウミガメの大回遊と母浜回帰の神秘

ウミガメにはアカウミガメとアオウミガメがいるというこは本著で知りました。徳島県に産卵にやってくるのはアカウミガメです。このアカウミガメの生態がとても不思議でおもしろいのです。日本の浜で孵化したアカウミガメの子どもは、すぐに外洋の旅に出ます。日本列島の南岸を流れる黒潮に乗り、次いで北太平洋海流に運ばれ太平洋を横断し、豊富な食べ物を求めながらやがてカリフォルニア沖まで到達するそうです。そして20数年後には生まれ故郷に戻ってきて浜にあがり産卵する。これを母浜回帰(ぼひんかいき)というそうです。

地図も方位磁石も持っていないウミガメが、太平洋をまたいで行ったり来たりできるのか。自分がもし、スマホも地図も何も持たずに見知らぬ土地にいたらどうなるだろうと想像していたら、昔自分がそんな状況に陥ってしまったことを思い出しました。

20代の頃にバックパッカーの真似事をしてインドを一人で歩いたことがあります。ガイドブックに従い電車でガヤという町に降り、ブッダガヤを訪れるつもりで乗り合いバスに乗りました。あとはバスがブッタガヤに連れて行ってくれるはずでした。わたしはバスの中でカタコトの英語でコミュニケーションをとり、ブッタガヤで降りたい旨を周りの人に伝えました。それを理解した乗客の人が英語のわからない車掌さんに伝えてくれました。「この日本人はブッダガヤに行きたいらしいから着いたら降ろしてやってくれ」と言っておいたからと。わたしは安心してバスに乗っていましたが、いつまでたってもブッダガヤに着かないようで車掌さんは声をかけてくれません。やがてあたりは暗くなり、最後には乗客はみんな降りてしまいました。わたしは車掌に身振り手振りで「ここ、ブッダガヤ?」と聞くと、車掌さんは首を振りました。わたしは理由がわからないまま、仕方なくバスを降りました。なぜ車掌さんはブッダガヤで声を掛けてくれなかったのかはわかりません。それよりも、今ここが一体どこなのか?自分がどこにいるのか全くわからないのです。このとき、わたしは不安の極地でした。「自分が世界のどこにいるのかわからない」という状況がどれほどの恐怖なのか、身を持って知ったのです。

子ガメはまだ生まれたばかりです。一人太平洋に放たれるのです。右も左も北も南もわからないのではないか?そんな状況でどうやって太平洋を横断するのか?ただ流れに任せて漂っているうちに勝手にカリフォルニアに到着するのか?それとも体の中に目指すべき方向を知覚できるなんらかの能力があるのか?沙月はウミガメのことをいろいろと調べ、それはウミガメが体内に持つという地磁気の能力なのではないか力説しています。

わたしには地磁気の能力はなく、自分がどこにいるのかわからない状況では自分にある能力でなんとかするしかありませんでした。その辺を歩いていたインド人と拙い英語とボディランゲージでコミュニケーションをとるしかないのです。そしてなんとか近くのゲストハウスにたどり着き地図をみせてもらって、自分がスタート地点のガヤに戻っていたことを知りました。

「なんであたしを置いていくん」

沙月の母親が亡くなったのは1歳半のとき、心が病み薬を大量に飲んで亡くなったと姉から聞いた。その姉は、沙月が9歳のとき妹を置いて東京へ行ってしまった。二人の肉親が自分の元から離れていき、祖父の元にたった一人残された少女は何を思うのか?

「なんであたしを置いていくん」

見捨てられた、という思いだろう。だからといって沙月は母親のことも姉のことも嫌っているわけではない。未月の笑顔がみれた数少ない思い出を大切にしている。姉を慕う気持ちがあるからこそ置いていかれたことが悲しいだろうし、姉が元気にしているか心配なのだろう。そして老いた祖父と暮らす自分はどうすればいいのかを思い悩む。

一人取り残され怯えすくんでいた少女は、ウミガメを自分の手で孵化させて広い海へ放つことで、自分を解き放ちたかったのだろう。広大な遠い世界へと。

もう1組の姉妹と星野道夫

実は作中には沙月と未月のほかに、もう1組の姉妹が登場します。

それはカナダのハイダ・グアイ島からやってきたティムという青年が語るハイダ族の伝承です。

遠い遠い昔、ハイダ・グワイの北にある島に、遠い遠い海から人々が流れ着いた。人々のリーダーは、姉妹でした。お姉さんのグループは島に残って、トリンギット族になった。妹のグループはハイダ・グワイにやってきた。それが、ハイダ族の祖先

(「藍を継ぐ海」藍を継ぐ海より)

わたしはこの話を読んだときに、どこかで聞いたことがある話だなと思いました。そのふんわりとした疑問は、書籍の最後に載っている「主要参考文献」の欄で「星野道夫」の名前をみつけたときに氷解しました。

そうだ、星野道夫だ!と思い出しました。参考文献には星野道夫の著作として「森と氷河と鯨 ワタリガラスの伝説を求めて」「森へ」があげられていました。わたしはどちらも読んだことはなかったのですが、「旅をする木」という本の中で、トーテムポールの文化を持つ人々やトリンギット族、ハイダ族にかかわる姉妹の話があったように思います。著者が物語を生み出している種を発見したことで、知識と知識がつながったときに脳に軽い電流が走るときのようなちょっとした満足感を得られました。

「藍」とは何か?

「藍」とは何を表しているのか?

徳島の藍と言われ、まず思い浮かべるのは徳島の「阿波藍」だろう。「阿波藍」とはタデ科の植物である藍の乾燥葉を発酵させた「すくも」である。作中でも佐和さんが藍染に凝っている話が出てくる。藍は「阿波藍」の藍でもあるだろう。

そしてもう一つ、こちらがメインの意味だが藍は黒潮の色、もしくは黒潮そのものを表していると言えるだろう。海の中を川のように流れる濃い濃い藍色の流れが黒潮である。日本の浜で生まれたウミガメは、道しるべのような藍色の黒潮の流れに乗って広い大海へ旅立つ。そして二十年以上かけて成長しまた日本の浜に戻って来る。

生まれた場所に帰ってくるのはウミガメだけではない。鮭の母川回帰も有名だ。そして人もまた同じだとハイダ族の血を引くティムは言う。ハイダ族の祖先は日本から来たに違いない。そして自分には日本人の血が流れている。だから日本に来たかったと。それは遠い遠い記憶なのかもしれない。人間ひとりの記憶ではなく、親から子、子から孫へと代々受け継がれていく文化よりももっと遠いもの。遺伝子に刻まれた遠い遠い記憶が人を、ウミガメを生まれ故郷に帰らせるのかもしれない。その遠い遠い記憶の流れにもし色があるしたら、きっと深い深い藍色をしているのだろう。まるで黒潮のような。

「藍を継ぐ海」にはそんな思いが込められているのではないかと想像します。

「藍を継ぐ海」の豆知識

「藍を継ぐ海」の豆知識を2つご紹介します。

徳島県阿須町ってどこ?

物語の舞台となっている「徳島県阿須町」ですが、実際には阿須町という町はありません。

作中には「徳島県の南東部に位置する太平洋に面した港町」で、町の東には阿南市の蒲生田海岸があり、西隣には美浜町の日和佐があるとあります。どちらもウミガメの産卵で有名な場所です。そして蒲生田海岸と日和佐に挟まれた場所には、阿部、由岐、木岐などの漁港があります。

特定の1つの港町がモデルというわけでないのかもしれませんが、場所としては阿南市の蒲生田海岸と美浜町日和佐の間くらいになります。

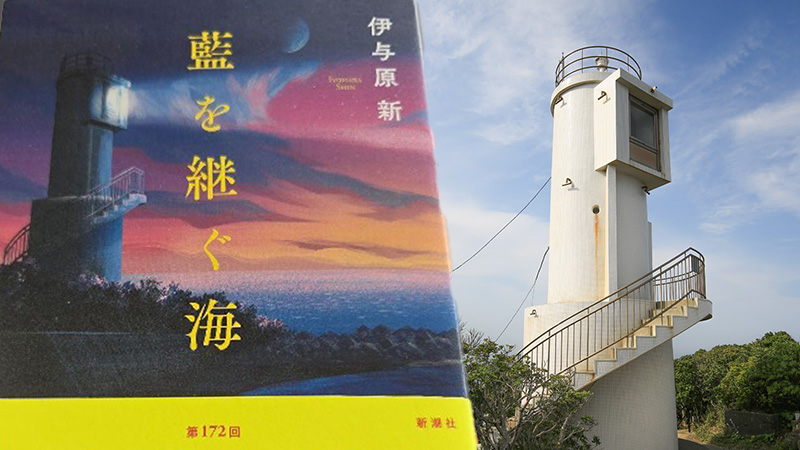

「藍を継ぐ海」の本の表紙はどこの灯台?

「藍を継ぐ海」の本の表紙は夜の海を照らす灯台が描かれています。

この灯台は、徳島県阿南町にある蒲生田岬灯台(かもだみさきとうだい)です。四国最東端の灯台です。岬の発端に立つ美しい灯台として有名です。

この物語を象徴する表紙絵と言えるでしょう。

まとめ

わたしはこういう作品にめぐり逢いたくて小説を読んでいる。「藍を継ぐ海」はそう断言できる作品でした。自信を持っておすすめします!

「藍を継ぐ海」はオーディブルの聴き放題対象作品です。無料体験なら「藍を継ぐ海」を無料で聴くことができます。

登録は4ステップですが、失敗すると無料にならなかったり登録できません!失敗したくない方はこちら。

その他にも直木賞作品、芥川賞作品が盛りだくさん

コメント